- Home

- クリエイター支援情報, クロスメディア, コンテンツクロスメディアセミナー, ピックアップ, 公式イベント

- 2025年第1回コンテンツクロスメディアセミナー開催報告:漫画家・日本マンガ学会 会長すがやみつる氏が語る「デジタルで変わるマンガビジネス」

2025年第1回コンテンツクロスメディアセミナー開催報告:漫画家・日本マンガ学会 会長すがやみつる氏が語る「デジタルで変わるマンガビジネス」

- 2025/11/6

- クリエイター支援情報, クロスメディア, コンテンツクロスメディアセミナー, ピックアップ, 公式イベント

- 268

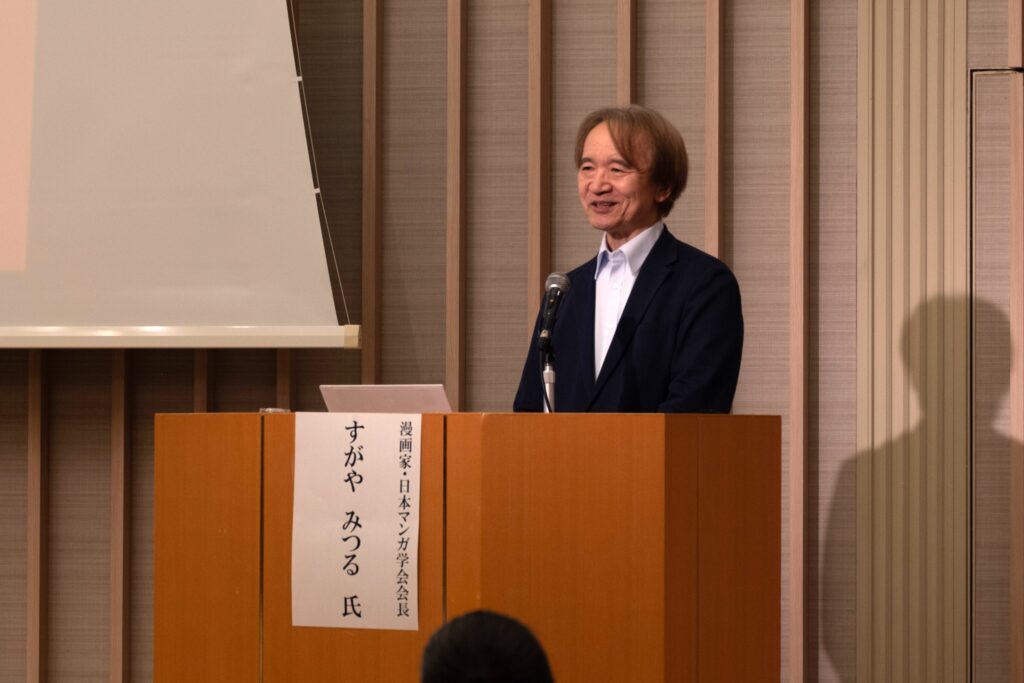

2025年10月9日(水)、京都ブライトンホテルにて、KYOTO CMEXの公式イベント「KYOTO CMEX 2025 第1回コンテンツクロスメディアセミナー」を開催しました。講師としてお迎えしたのは、漫画家であり日本マンガ学会の会長を務める、すがやみつる氏です。今回のセミナーでは、「デジタルで変わるマンガビジネス」をテーマに、マンガビジネスの現状や今後の展望についてご講演いただきました。

講演はまず、すがや氏の簡単な自己紹介や代表作の紹介から始まりました。中でも大きな転機となった作品として名を挙げられたのが『ゲームセンターあらし』です。この作品は、それまで『仮面ライダー』シリーズを手がけていたすがや氏が「児童マンガを中心に描いていこう」と決めて描かれた最初の大ヒット作。コロコロコミックで連載していましたが、非常に大きな人気を呼びました。単行本が出れば即完売で増刷がかかり、1年で100万部を売り上げるほどだったそうです。

『ゲームセンターあらし』からは派生作品がいくつか生まれましたが、そのうちのひとつが『こんにちはマイコン』です。この作品は、当時はまだ珍しかったマイコン(マイクロコンピュータ)のプログラミングを扱ったもので、多くの子どもたちにプログラミングの面白さを伝えました。この作品をきっかけにマイコンに触れ、IT分野を目指すようになった子どもは、多くいました。すがや氏は、大学の研究室や行政、生成AIを開発している企業のオフィスで『こんにちはマイコン』の単行本が置かれているのを見たことがあるそうです。

その後、すがや氏は2005年、50代半ばにして早稲田大学の人間科学部eスクールという日本最初のインターネットを使った通信制大学に入学し、教育工学を学ばれました。その後は、京都精華大学で教鞭をとり、若い世代の育成に注力。そして、75歳を迎えた現在は、デジタル作画と生成AIを活用して現役の漫画家としてご活躍中です。

続いて、お話は「なぜマンガが、現代のコンテンツ産業の中心的存在になっているのか」というテーマに移りました。

すがや氏は、マンガのことを「マザーコンテンツ」「コンテンツの核」コンテンツ業界で呼ばれていることを紹介されてました。たとえば、2024年に日本国内で放送されたテレビドラマのうち、マンガ原作であるものは42本。さらに国外に目を転じると、アメリカ国内の映画ランキングに『鬼滅の刃』が名を連ねています。これらのデータを示した上で、すがや氏は「なぜマンガがこれほど多くの映像作品の基盤になるのか、そこには明確な理由があります」と語ります。

すがや氏によると、その理由は、「マンガが最強の企画書であること」だそうです。映画やドラマの企画を出すとき、マンガがあれば、ストーリー、キャラクター、世界観など文字だけでは伝わりにくい要素を一目で伝えることができます。さらに、単行本の売上部数という具体的な指標があるため、「どれくらいの人に受け入れられるか」という予測も立てやすくなります。これらの要素は、企画の場では非常に強い説得材料となります。このような事情から、現在はテレビ局のほうから「マンガを原作に使わせてください」と頼んでくることも最近は増えてきているそうです。

マンガ作品の映像化は、漫画家側にも単行本の売上が再び伸びるというメリットをもたらします。また、『ドラえもん』『ワンピース』など、人気マンガが映像化されることで、さらに多くの人に親しまれるようになり、国民的キャラクターになった例も多数あります。しかし、その一方で、漫画家や原作に対するリスペクトという課題が最近浮かび上がってきました。たとえば2023年に起きた『セクシー田中さん』の原作者をめぐる事件では、原作と実写化の表現の違いからSNS上などで対立・混乱が生まれ、最終的に作者の方が亡くなっています。「こうしたことが二度と起きないように、原作を丁寧に扱う姿勢が必要です」とすがや氏は指摘します。一方で、漫画家の東村アキ子さんの作品『かくかくしかじか』が実写化された際には、東村さん自身がスタッフに名を連ね、積極的に関わっていた事例も挙げ、「原作にリスペクトを払う動きが出始めている」ということも紹介されました。

お話は続いて、日本のマンガが世界でどう受け入れられているかというテーマに入っていきます。たとえば現在、フランスでは、日本のマンガは「バンド・デシネ」の仲間として受け入れられるようになっています。すがや氏の作品『ゲームセンターあらし』も、2025年内にフランス語版の刊行が予定されています。専門の情報雑誌も刊行されており、日本のアンダーグラウンド(裏社会)を描いた作品の特集が組まれるなど、幅広いジャンルのマンガが読まれているそうです。

また、近年では、日本式のマンガを「読む」だけでなく「描く」文化も広がりつつあります。すがや氏ご自身も、京都精華大学でアジア圏を中心に多くの留学生にマンガを教えていらっしゃいました。さらにフランスなどでは、日本式のマンガの描き方を教える専門学校なども生まれています。海外と日本では、本のページやコマの配置などの違いがありますが、そのような違いを超え、現地の文化と日本独自の表現が溶け合ったスタイルが生まれています。この状況を示し、すがや氏は「日本のマンガは、もはや日本文化ではなく世界文化になっている。浮世絵がヨーロッパの芸術家たちに影響を与えたような状況が、現在、マンガで起きている」とおっしゃいました。

では、日本のマンガをめぐるこのような状況は、今後どのように変化していくのでしょうか。すがや氏は、「今、マンガはビジネス的にはV字回復中」と語ります。日本のマンガはかつて、団塊の世代とジュニア世代に支えられて成長してきました。しかし、団塊ジュニア世代が成人する頃、社会状況は非常に厳しく、団塊ジュニア世代のジュニア世代はかなり数を減らしています。そのため、2010年代にはマンガビジネスは売上・発行部数共に大きく落ち込んだそうです。

その状況を回復させた要因のひとつが、電子書籍の登場です。今やマンガはスマホやタブレットで読む時代となり、電子書籍市場の約8割はマンガが占めていると言われています。たとえば集英社が配信するマンガアプリ『少年ジャンプ+』では、日本語版と英語版を同時配信して、世界中に同時にリーチできる仕組みを整えていることも紹介し、電子書籍によって、海を越えて日本のマンガが読まれている様子を説明されました。

一方で、すがや氏は『小学一年生』などの学年誌が廃刊されたことにより、マンガの読み方を知らない子どもが増えている現状を紹介されました。今は、小学校の国語の教科書にマンガの読み方を解説する内容が掲載されているそうです。さらに海外に比べると、日本のマンガは作家個人が重視されることが多く、人材育成に時間がかかること、また、漫画家を育てる編集者の育成もまだまだ必要であることなど、将来に向けた課題も指摘されました。

この日最後のテーマは、マンガ制作における生成AIの活用です。すがや氏は現在、作品制作に生成AIを取り入れています。しかし、生成AIに対しては反発も大きく、すがや氏が生成した画像をSNSに公開した際には、その投稿が炎上したこともありました。「絵を描くという行為は体(手)を何度も動かして身につけるものであり、そのような修得なしにAIだけで生成させるという行為が、本能的な反発につながっているのだろう」とすがや氏は推測されます。そして、生成AIの活用については今後ますます議論等が必要であること、絵を描く人はこれからAIには描けないような、すなわち人の手で描くアナログ絵などを描く必要があるだろうという考えを示されました。京都精華大学にも、非常に丁寧で細かなアナログ絵を描く学生が多くいたそうです。

なお、すがや氏は、マンガのネーム作成などに生成AIをご活用されています。実際の活用方法について、すがや氏は生成AIのスクリーンショットなどを使ったスライドとともに紹介されました。そして、「この年齢でも漫画を描き続けられるのは、デジタルツールと生成AIのおかげだと実感しています」と述べ、この日のお話を締めくくりました。

そしてこの後は質疑応答に移り、時間いっぱいまで参加者の質問に答えていただきました。すがや氏、参加された皆様、ありがとうございました。